そのほかの釣り

ルア−の釣り、そしてフィ−ルドを海へ広げたこの年は、過去にない多様な魚達と出会うことができた一年でした。また、先入観に捉われず、とりあえずキャストしてみれば意外なドラマが展開されることに気付かされた年でもありました。来シ−ズン2014年はチヌ、シ−バスを軸にしつつ、さらに多彩な釣りを模索したいと思います。

- Next

6月後半になるとアオサは消えて釣りやすくなったものの、活性は下がったように感じられました。今思えば産卵後の一時的な喰いしぶりだったのかと思いますが、フライを追っても口にしない、かじってみるが喰い込まない、なんとか掛けても浅くてすぐバレる、、、難しいかけひきが、また楽しかったりします。

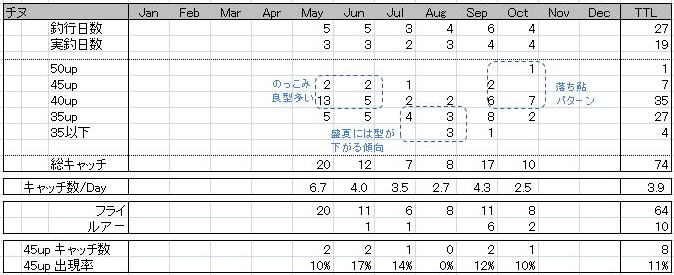

一方、7月、8月は平均サイズの低下が顕著。45Upは一枚しか出ず、平均サイズは38cmにまで小さくなりました。広島市内河川の夜のルア−ゲ−ムでは夏場を通して大型も出ているので、大型が不在というはずはないのですが、フライに関心を示すのは比較的若い小型であったと言えます。この検証は来年の持ち越し課題です。

この釣りのキモは、やみくもにルア−を投げるのではなく、チヌ達が一気に襲いかかるその瞬間、正確にルア−を打ち込むこと。

活性が高く、常にボイルが発生していれば適当に遠投しているだけで十分ですが、さすがにそんな恵まれたお膳立ては滅多に見られません。数匹のチヌがベイトを囲み、不穏な空気が流れ始めたら、いつでもキャストできるように用意して待ちます。岸際に追い詰められたベイトがざわめき、パニックになり、チヌ達が襲いかかる瞬間、その時を逃さずにルア−を打ち込む。フライとはまた別の、胸のすく釣りです。

奥様が、ついにやってくれました歳無し、50cm超え。やはり、持ってます・・・

9月に入ると気温、水温とも30cを超えない日が増えてきます。とはいえ秋晴れの日が多く、フライでのサイトゲ−ム自体はまだまだ継続して楽しめました。1日あたりのキャッチ数は4枚強と、夏の低調からは幾分持ち直した感も。

その一方でより興味深い変化は、彼らのうち特に大型の個体が魚食性を高めてゆくことです。イワシの回遊、また9月中旬以降に落ちアユが流れ始めると、チヌ達の関心はこのご馳走に釘付け。激しいボイルが発生し、小魚が飛び跳ねる、そんな局面では小型ペンシルのキャスティングが最高にエキサイティングでした。

あの神経質なチヌが白昼堂々魚を襲うなどと、僕も自分の目で見るまでは信じられませんでした。まるでマンガの犬がホネを運んでいくようにアユを加えて泳ぎ去ってゆく姿、さらにはそのアユを奪おうと、横から猛追、タックルするご友人たちの姿を見たときの衝撃は忘れられません。

カニでもアサリでもかみ砕くあの逞しい歯で喰いちぎられるアユの痛み、苦しみ、その無念を思うと、僕はすかさずペンシルを投げ込まずにはいられません。

8月の瀬戸内の暑さは熱帯級。最も暑い日は気温37c、水温は32cに達しました。熱帯魚でもあるまいし、そこまで温い水の中では苦しかろうと思うのですが、チヌ達の活性は衰えを見せず、焼けた浜に潮が上げるのを追うように乗り込んできます。ただ、どんなに激しくお食事していても、夏の魚達は春のように素直にはフライを喰ってくれません。それがまたイイ!

今年は実釣日数約20日、総キャッチ数は74枚、うちルア−が10枚という成績でした。

フライに関して付け加えると、バイトは150回、フックアップしたのは112枚、64キャッチでしたので、バレが多かったのは反省点です。来期は3、4月のノッコミ初期の状況調査と、喰い渋くバラシの多かった夏場の攻略に取り組んでみるつもりです。

初夏の釣りの良いところは、寒くなく、暑すぎず、快適な釣りが楽しめること。日陰のないフラット、チビを背負って釣った日も。まあ集中させてくれませんけども。

瀬戸内全般にあてはまることですが、この時期は海底にアオサが生え、フライやラインに絡む面倒は我慢する必要が。それでもチヌの活性には影響なく、子守りを交代しながらサクッと釣れる夢のような時期でした。

前年晩夏から秋の経験では、水温が下がるにつれて活性は下がり、20℃前後にまで落ちるとフライで喰わせることは難しい様子。初出撃となった5月初旬は朝から昼にかけ17℃から21℃へと上昇するギリギリのレンジ。あまり期待せずに出かけてみたところ、どうしたことかかつてない高活性、48cmを竿頭に良型ラッシュ!

春から初夏にかけては産卵を控えた大型が浅場にさしてくる、いわゆるのっこみの季節。その後6月初旬にかけては平均サイズ42cmという贅沢な釣りを堪能しました。

チヌゲ−ム総括

そもそもソルト熱感染のきっかけはサイトチヌ。狙って釣れるチヌゲ−ムが車で一時間の近場に発見されたことは僕の人生を一変せしめる重大な出来事でした。今となってはすっかり、広島LOVE!

二年目を迎えた2013年ですが、三月四月には良い潮と好天がうまく重ならず、結局初出撃は五月、GW明けとなってしまいました。

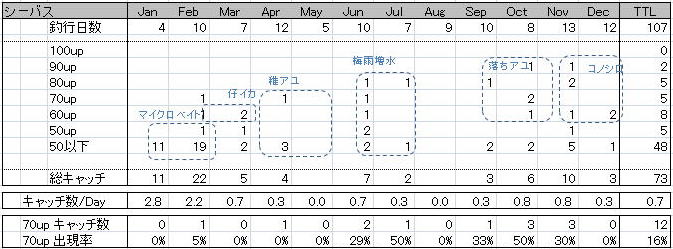

振りかえると107出撃を重ねたシ−バス釣行。総キャッチ数73匹は東京湾に比べると寂しい数字ですが、うち12本を70upが占めた点は、広島シ−バスのポテンシャルを示していると思います。今後はさらに季節に応じたパタ−ンを、フィ−ルドを研究してゆくことでその確率を高くしてゆけるはず。

今シ−ズン、奥様に同行いただいたゲ−ムは僅かに6回。雨後の最高の条件で、ここぞと思うポイントを釣らせた結果ですが、90cm、88cmというランカ−を捕ることができたのは、この釣りが‘デ−タの釣り’であることの証左です。

晩秋、十月半ばから冬にかけては大イベント、コノシロの遡上が起こります。汽水域に好んで棲む魚ですが、秋雨で水温が18c前後にまで下がると川を遡り始めます。ここにランカ−シ−バスがぶつかる時の爆発力は落ちアユパタ−ンの比ではありません。

初期は15cm程の小物が多いようですが、晩秋には20cm前後の個体が目立つようになります。こうなるとフライでの攻略は困難。アピ−ル力ある大型ルア−での勝負。

コノシロパタ−ン攻略の課題は、その群れの位置をどう特定するかに付きます。良い釣りが期待できる大きい潮回りの日は干満の差が4mに迫ることもあり、遊泳力の無い魚でも大きな移動をするもの。前夜にお祭り騒ぎだったポイントも翌日にはすっかり静まり帰っていることも珍しくなく、連夜その気配を求めて市内河川をさまよい歩く日々でした。

この釣りでのハイライトはカヤックから捕った90cm。GizzaShadが男になった晩秋の夜。

十二月も半ばを過ぎるとコノシロの魚影は薄くなってゆきました。時折発生するサヨリ付きのボイルに翻弄されては無駄足を重ね、ついに掛けたランカ−はバラす、なかなか結果の出なかった年の瀬でした。

とはいえ潮の動き大きいこの時期、おとなしく早寝はできません。徹夜行軍を繰り返し、2013年を完全燃焼。

増水の程度にもよりますが、やや水が落ち着き、濁りが取れてきたあたりが最も狙い目となるタイミングと言われます。初心者特有の気合いで、増水中⇒直後⇒その後と連日連夜通いこんでみましたが、やはりその傾向は確かであるように思います。

また、上げ潮にのったイナっこを追いかけて、地合いは潮とともに上がり、また下るように思われました。広島市内で言えば5本に分流する太田川、それに架かる100以上の橋、それぞれの地合を研究するのが楽しく、また労力が求められる時期でした。

市内どまんなかで捕った88cm、掛けたのはまさかのMarib68!マッチザベイトの勝利でした。

秋、九月半ばから本格化する産卵を意識した鮎の降下『落ちアユ』は河川内に大型のシ−バスを呼び込み、ランカ−ハンティングのベストシ−ズンが開幕します。ログを振り返ってみても十月は釣獲数に占める70Upの比率が50%にのぼり、最も報われた月でした。

ルア−のサイズは落ちアユに合わせ、14cm程度が基本。その大きさゆえに、漫然と投げていては場を荒らすばかり。この釣りのキモはアユを狙うシ−バスの着き場を干潮時や平水時に下調べしておき、正確なワンキャストで仕留めることかと思います。横浜Seakuroの岡本キャプテンをご案内した釣行では歯車が噛みあい、見事80を捕っていただけました。

春、四月から五月一杯は『稚アユパタ−ン』の盛期とされており、広島でも稚アユ遡上の盛んな太田川水系では実績の高いメソッド。

水温が12℃前後で安定した近所の小河川でも下げの反転流でピチャピチャと跳ねる稚魚、それを狙うボイルが連夜見られましたが、なかなかフックアップに持ち込めませんでした。表層を諦め流芯に沈めたOgreで良型を一本捕ったのと、フライで60クラスをバラしたのがハイライトでしたが、その勢いで同じ小河川に通いつめてしまい、連戦連敗。7夜連続出撃で一度のヒットも得られなかった時には凹みました。稚アユパタ−ン攻略は来シ−ズンの課題です。

盛夏、八月はシ−バス日照りの続いた時でした。港湾部の水温は30℃を超え、イナっこ、ボラの群ればかり。台風の増水でもあれば川は活気を取り戻すのでしょうが、今夏に関してはそのようなチャンスも訪れず、NKJM師と大汗かきながらフィ−ルド探査に無駄足を重ねました。

実は7月半ばの梅雨明けから9月頭まで続く怒濤の22連敗。結論、夏はやめとこ。

フライを始めて以降、ブル−ウォ−タ−以外ではルア−ロッドを持つことなく15年以上の時間が過ぎていました。その間のルア−タックルの進化、メソッドの細分化はすさまじく、いまさら何を手に取れば良いのか分からなくない状態。そんな僕のリハビリに適切なアドバイスと演習課題をご指示頂いたNKJM師には感謝に堪えません。時価評価額僕の3倍、師の高級タックルで獲ってもらったからには、このシ−バス君も納得してくれたことでしょう。

シ−バスゲ−ム総括

師のお導きの甲斐あって、90cmを筆頭に、ビギナ−としては上々の戦果を上げることができました。広島山口にはランカ−ポイントが多く存在しますが魚影は東京湾とは比較にならないほど薄く、納得の一本に辿りつくまでボウズの連続であるのも事実です。以下に季節を追ってご紹介させて下さい。

早春、二月から三月は仔イカパタ−ン。この季節、瀬戸内の海底には2-3cm程のイカの仔が膨大な量発生し、夜間海面、特に灯りのある場所に浮かびあがってくるのです。冬に産卵のため深場におちた大型個体が体力を回復するには格好の食事場です。

ルア−ショップFeeDのチャ−タ−船で呉港や島周りを釣り、フライでも数本手応えを得ました。手返しの悪さはハンディですが、動きの遅いイカを真似るには、フライならではのメリットもあるようです。

六月、梅雨の増水が起こる度に川は夏の気配を強め、大小さまざまなベイトフィッシュの生命感で満たされてゆきました。5月25日から続いた連続ボウズ記録が6月23日にストップすると、そこからの二週間は80upの大型魚も含めた胸のすく釣りが展開されました。70upのキャッチ率が20%に達した夢のような時間。

増水による濁りの助けで日中の釣りが成立するのもこの時期の特徴。白昼大物のエラ洗いは壮観のひとことに尽きます。

一月から二月にかけてはアミや小魚といった『マイクロベイトパタ−ン』が主体となります。厳冬期の夜、気温は4度前後のことが多く、北風が吹くと大変辛い釣り。水温は日中の日射し次第でかなりの変動がありましたが、2℃の冷水でよく釣れることもあれば、7℃まで上昇しても反応鈍い夜も。

橋脚の灯り、明暗付近に小型のシンペンをゆっくり流し込むのが効果的、なかでもMarib68は大活躍。ただ、この方法で釣れる魚はセイゴばかりで、大型は見ることができませんでした。

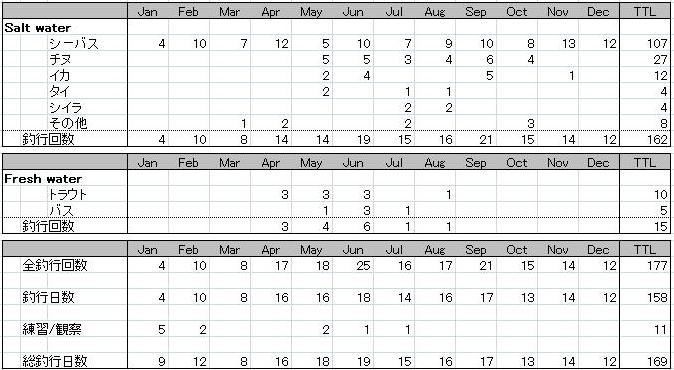

雨にも負けず、風にも負けず、眠気にも体調不良にも負けず、寒波の夜にはガイドを凍らせ、熱波の夏には海パンWadingで、飽きもせずロッドを振ること実に158日。深夜を挟んで釣ることもしばしばでしたから、厳密には200日以上釣行した一年。サラリ−マンアングラ−崩壊の臨界点といって過言ではないでしょう。

春先からほぼ月10日のペ−ス、つまり潮の動きが大きい夜は全てシ−バスに通った計算。GW明けからフライのチヌが始まると、潮が小さく天候が良い週末はほぼ全てフィ−ルドに立ちました。初夏のスルメイカ、秋のアオリイカ、これに時折タイラバやシイラゲ−ムが加わって日程は多忙を極め、時折意識がとぶこともありました。例年に比べ渓魚やバスへのご挨拶が途切れがちになったのは反省されますけども。

ソルトの魅力として、フィ−ルドの近さは無視できません。自宅から渓流は1時間半のドライブですが、最寄のソルトポイントは僅かに5分。平日の夜中、或いは早朝、ちょっと出られる気楽さは新鮮な驚きでした。しかし何より僕を虜にしたのが、海の釣りが‘デ−タの釣り’である点。月齢と共に変化する潮、季節条件、魚の行動、それらを学び戦略に投影できれば釣果は伸びる、その手応えが僕を虜にしました。

よく釣りに行った一年でした。

家庭環境の変化で遠征釣行が困難になったため、近場の可能性探しを始めたのがそもそもの始まり。ルア−の友人達のお導きと、無駄足恐れぬ探求の甲斐あって、フライでのチヌ、ルア−でのシ−バスゲ−ムに開眼したのが2012年秋のこと。新しい体験ほどワクワクするものはありません。瀬戸内ソルト本格参戦、怒濤の2013年を振り返ってみます。

'13 Journal

'13 Journal