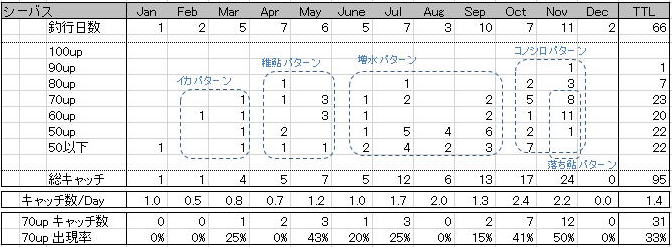

冒頭に触れたように、今年のシーバス戦は66出撃で95本のキャッチ。前二年よりも格段に効率的に釣ることができました。ランカ−が狙いやすい12月初旬を出張で棒にふったために、80アップのキャッチ数は8本と昨年比半減しましたが、それでも十分楽しませてもらったシ−ズンでした。特にフライでも24本のキャッチを得られたことには大きな自信をもらいました。

2016年からしばらく日本を離れますが、この苦しくも楽しいシ−バス研究にまたいつか、新たな気持ちで取り組みたいと思っています。

- チヌゲーム総括

開幕が遅れた落ち鮎パタ−ンを尻目に、コノシロパタ−ンは例年通りに展開しました。

昨年までは11月から始まるゲ−ムという印象を持っていたのですが、実はもっと早く、10月初旬にはもうコノシロの第一弾は川に入ってくるようです。今年新たに得た気づきでした。

最大寸90cmを筆頭に、大型シ−バスが楽に捕れるコノシロパタ−ン。今年はベイトリ−ルでの挑戦を楽しみました。ただ、『デカいルア−ぶん投げてドジンと来たら鬼アワセ、あとはゴリ巻き』という、テクニック的には大味にすぎるきらいも。今後は究極課題として、フライでも挑戦してみたいと思います。

最大のチャンスは意外にもさらに後、11月後半に訪れました。丸二日どっしり降った雨に川は激しく増水、そこから水位が下がり、濁りが落ち着いてくるタイミング。仕事全く手につかず、昼で切り上げての出撃!

この読みは的中!見事な体躯の落ち鮎喰いが次々にフライを襲い、素晴らしい跳躍を見せてくれました。これです、デカいシ−バスが、日中にトップに出る。これが落ち鮎パタ−ンの醍醐味です!

この釣りで結果を出すには、フィ−ルドを広く知り、ポイントの引き出しを増やしておくことが第一です。狙いの場所に先行者が居た場合に備え、第二第三の選択肢を用意しておかないと、深夜ゆくあてもなく途方に暮れてしまいます。

首尾よくポイントに入れたならば、最初の一投が勝負。相手は居つきのスレた魚、一度見切られてしまうと、あとは何度投げてもダメ。キャストの前に状況をよく観察。立ち位置を測り、誘いのラインを決め、ベストと思える点へ一発で打ち込む。事前のドラグチェックも必須です。

フライがルア−より有利な状況はほぼ無いと認めざるをえません。しかし小規模河川、ポイントを絞り込んだ釣りならば、ルア−の効率に近いレベルまで近づくことはできます。

また、一旦魚を掛けてしまえば、フライのランディング率はルア−より格段良好。自重がないフライはエラ洗いの際に弾き飛ばされることが無く、弾性の高いフライラインは魚の走りを柔軟にいなしてくれるのです。なにより、ラインを手で握ってやりとりするスリルは、ルア−では味わえない甘美なもの!

稚鮎の釣りが一段落する6月初旬、中下流域の水温は20度近くまで上昇し、冷水性の魚であるスズキは海に下ってしまいます。そこに訪れる天恵が、梅雨。まとまった雨の引き起こす増水は水温を下げ、ハヤやウグイといった川魚、また一旦遡上した若鮎を再度下流へと押し流します。それを捕食するために遡ってくるシ−バスを狙う釣りが、増水パタ−ンです。

ベイトの大型化に合わせ、フライも10cm前後まで大きく。また稚鮎の時よりも速く、キビキビとした誘いが効果的です。と、なるとフライよりもルア−のほうが攻めやすい釣りであることは否めません。今シ−ズンの増水パタ−ン、フライでは71cmまで、ルア−では86cmまでをキャッチすることができました。

瀬戸内のシ−バス生息数は東京湾などと比べると少なく、ここでフライシ−バスを釣ることは当初、無理かとさえ思ったものです。

しかし魚影が薄いということは一匹あたりの餌は豊富で、大型に育つ可能性が高いとも言えます。また、(実はここが重要なのですが)若い小型の魚に邪魔されることなく、神経質な大型個体とじっくり対峙できるメリットもあると言えそうです。瀬戸内、負けてませんよ!

稚鮎パタ−ンの釣りは4月後半から5月一杯。フィ−ルドは川の完全淡水部分になるため潮まわりとの関連はさほどないように感じました。一方、稚鮎の遡上は増水の後に集中します。春の暖かな雨で流量が少し増えたタイミングが最適です。

昨年は悔しいバラシに終わったランカ−を、今年はしっかり拿捕できました。80cmを最大に、70cm台を4本。フライで釣るシ−バスゲ−ムとしては最高レベルの成果です。

鮎が落ちる、つまり産卵を控えて川を下るには夜の長さや水温の低下が必要です。その条件が揃ったうえでの増水でないと、落ち鮎パタ−ンの釣りは成立しません。8月から9月半ばにかけては台風崩れの雨に恵まれた一方、落ち鮎が最も期待できる肝心の9月後半は晴れ続き・・・

10月も半ばになると下流域には落ち鮎の群、それを狙うチヌやシ−バスの魚影が目視できます。しかし渇水の川での捕食行動は緩慢で、ルア−やフライへの反応が鈍いのです。太陽マ−ク並ぶ天気予報を見ては溜息をつく秋でした。

やっと訪れたチャンスは11月も半ば。貴重なチャンスに出撃。僅かに一度だけのバイトをものにできた喜びは格別でした。

桜が散る頃、西日本の川には鮎の稚魚が遡上を始めます。それを追ってシ−バスも川を遡るわけですが、昨年まではこれを仕留めることがなかなかできませんでした。

カギは、小さ目のフライで、ゆっくりと誘うことにありました。狙うシ−バスは大きくとも、捕食対象である稚アユは7cm程度。水温の低い春、シ−バスもベイトも、動きは緩慢であることも考慮する必要があります。ルア−よりもむしろフライに勝算がある、シ−バスにしては稀有なパタ−ンと言えそうです。

シ−バスゲ−ム総括

厳冬期、港湾部の仔イカパタ−ンは今年まずまずの手ごたえを得た釣りでした。倉橋島から江田島にかけてのポイントを探索、最大75cmをキャッチすることができました。

この釣りはベイトの性質上、常夜灯に依存した攻め方にならざるを得ません。そして早春はメバル釣りの盛期でもあるため、めぼしいポイントには先行者が陣取っているか、そうでなくても連日連夜叩かれて魚はスレていること想定してかかる必要があります。冷え込む季節、正直楽な釣りではありません。

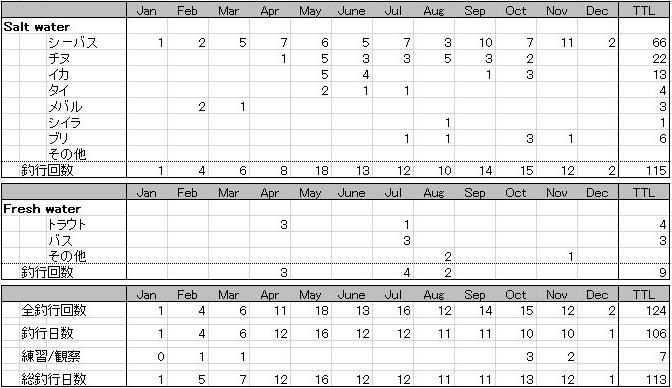

釣行の過半数を占めたのは今年もシ−バス。条件を絞って出かけたため、特に早春の釣りは回数が激減しました。一方チヌについては昨年並みの頻度で通いこんだものの、ある条件変化のため、期待ほどの結果を得ることができませんでした。淡水の釣りについては四国、そして地元広島の渓で、回数は少ないながら充実した時間を。昨年ランカ−をキャッチできたブラックバスは、チャンスはあったもののキャッチに至らず、反省残るシ−ズンとなりました。それぞれの釣りについて振り返ってみます。

理解が進み、効率的に楽しめた一年でした。

瀬戸内ソルトゲ−ムに本格参戦した2013年には158日、その深みにどっぷり漬かった2014年には166日を数えた釣行日数。通いこむことでヒントを拾い、検証を繰り返した時間。その学びから組みたてた釣りを実践した今年、釣行は106日と、前年の2/3に抑えた一方、ほぼ同等の釣果を得られたのは確かな進歩。

デ−タフィッシングの要素がとりわけ強いシ−バスを例にとると、釣行回数あたりのキャッチ数は安定して伸び、2013年対比では倍増。偶然にも思える事象を紡ぎあげ必然として整理してゆけると、釣りの面白さはまた一層深まります。

'15 Journal

'15 Journal